「ワクチンNavi」 は渡航前に確認しておきたい感染症の情報や、旅行・渡航に役立つ豆知識など様々な情報を発信しております。

公開日:2025.05.15更新日:2025.08.04

「アメリカの医療費は高い」と聞いたことがある方は多いでしょう。ですが、実際にどのくらい高額なのか、なぜそんなに費用がかかるのかについては、意外と知られていないかもしれません。OECDの統計によれば、アメリカの1人あたり医療費は日本の2倍以上。初診だけで数万円、1日入院するだけで数十万円にのぼることもあります。本記事では、アメリカの医療費がなぜこれほど高いのかを、医療制度や技術の背景から分かりやすく解説します。

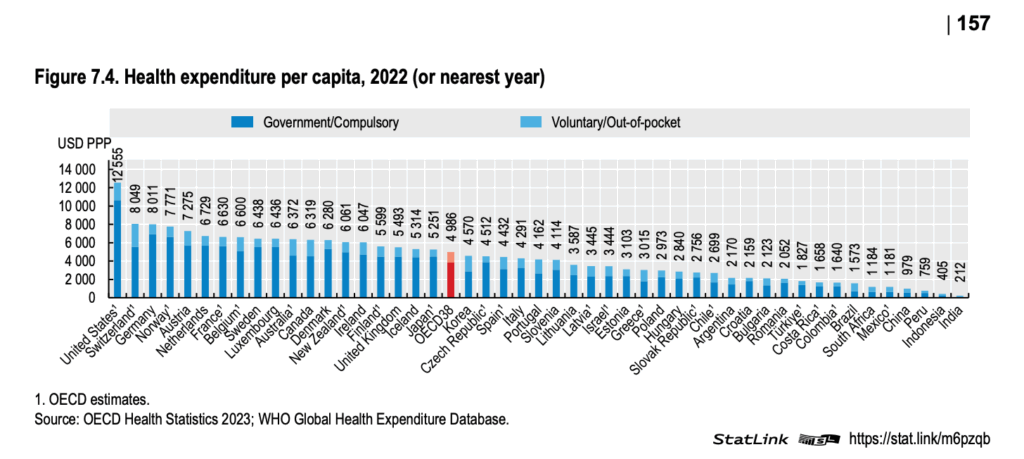

OECDのHealth at a Glance 2023によると、アメリカの医療費は突出して高く、1人あたり約12,555ドルとOECD加盟国で第1位となっています。

これは第2位以下の国を大きく引き離す水準で、日本は約5,251ドルで19位です。

アメリカの医療費が非常に高額である背景には、以下のような要因があります。

このように、アメリカでは公的な医療のセーフティーネットが弱い一方で、高度な医療技術には非常に高い対価が設定されており、それが医療費全体の高騰につながっています。

アメリカと日本では、医療費に大きな差があります。

例えば、アメリカでの初診料は150~500ドル(約2~7万円)と高額で、専門医にかかるとさらに高くなります。

入院費も高く、ニューヨークでは1日あたり2,000~3,000ドル(数十万円)かかることがあり、虫垂炎の手術と1日入院で1万ドル(約130万円)以上請求される例もあります。

歯科治療でも1本で約1,000ドル(約13万円)というケースがあります。

一方、日本では初診料は2,910円(保険適用時の3割負担)で、救急車は基本的に無料です。

公的医療保険制度が整備されており、自己負担は原則3割に過ぎません。

高額な医療費も「高額療養費制度」により一定額を超えると負担が軽減されます。

さらにアメリカでは救急車が有料です。

救命士が同乗しない患者搬送のみの場合でも84,000円の費用がかかると、救急業務のあり方に関する検討会(消防庁)の資料で報告されています。

このように、同じ医療を受けてもアメリカのほうが数倍から十倍以上の費用がかかるケースが珍しくなく、両国の医療費格差は非常に大きいといえます。

アメリカでは医療費が非常に高額なため、民間の医療保険に加入しておくことが欠かせません。

現地に住む多くの人は勤務先を通じて保険に加入しています。

大企業であれば手厚い保険が提供されることが多い一方、中小企業では保険制度自体がない場合もあり、その際は個人で高額な保険に加入する必要があります。

このような事情は、日本からアメリカへ渡航する旅行者・留学生・駐在員にも共通します。

短期滞在であれば、日本の海外旅行保険に加入しておくのが一般的で、病気やケガ、救急搬送費などを幅広くカバーできます。

一方、長期滞在や留学の場合は、渡航目的に応じた保険への加入が求められます。

多くの大学では、医療保険への加入を義務付けており、大学指定のプランや国際学生向け保険に加入することが必要です。

保険未加入では入学できないケースもあります。

また、駐在員として渡米する場合は、企業が用意する駐在員向け保険(グローバル医療保険)に加入するのが一般的です。

家族が同行する場合も保障内容を確認し、現地で安心して診療が受けられる体制を整えることをおすすめします。

いずれのケースでも、保険によってカバーされる内容は異なります。

診療科目、処方薬、歯科・眼科など、自分にとって必要な補償が含まれているかどうかを事前にしっかり確認しておきましょう。

アメリカでは医療費が高額なため、支払いが困難になり自己破産に追い込まれる人も少なくありません。

実際、医療費の未払いはアメリカにおける個人破産の大きな原因の一つとされています。

支払いが滞ると、病院から債権回収会社に債務が移され、厳しい督促や信用情報への悪影響が発生するリスクもあります。

ただし、救急の場合には「EMTALA(緊急医療法)」という法律により、支払い能力に関係なく、まず治療が行われることが義務付けられています。

しかし治療費の請求は後から必ず届くため、対応が必要です。

もし請求が高額で支払いが難しい場合や、請求内容に疑問がある場合には、病院内のソーシャルワーカーや相談窓口(Social Service、Medicaid Officeなど)に相談しましょう。

施設によっては、分割払いに応じてくれたり、低所得者向けに費用の減免(チャリティーケア)制度を設けていたりするところもあります。

条件によっては、治療後に公的保険(Medicaidなど)に遡って加入できるケースもあります。

また、日本人の長期滞在者であれば、状況に応じて一時帰国して日本で治療を受けるという選択肢もあります。

命に関わらない症状であれば、日本の健康保険が使える帰国治療を計画することで、医療費を大幅に抑えることが可能です。

いずれの場合も、「払えないから仕方ない」と諦めるのではなく、専門窓口に相談することが大切です。

適切な支援制度を利用することで、経済的な負担を軽減できる可能性があります。

莫大な医療費を費やしているアメリカですが、その医療制度の国際的評価は必ずしも高くありません。

近年の公的統計や学術報告でも、アメリカの医療システムは「費用が突出して高い一方、制度全体の実績は先進国で低水準」という評価がされています。

米コモンウェルス基金の国際比較調査「Mirror, Mirror 2024」は、10カ国の医療制度を70指標で評価した結果、アメリカを総合最下位と報告しました。

アクセス、行政効率、医療費の公平性、健康アウトカムの4領域でも軒並み最下位です。

同基金の前回版(2021年)でもアメリカは最下位であり、評価は改善していません 。

OECD「Health at a Glance 2023」によれば、アメリカの1人あたり医療費(購買力平価換算)はOECD加盟国中最高ですが、平均寿命は依然79歳を下回り、OECD平均を数年下回っています 。

アメリカは「医療技術が世界一」と称されることがありますが、それには確かな裏付けがあります。

すべての人が平等に最良の医療を受けられるわけではないものの、豊富な資金と整った体制を背景に、最先端医療の研究・実用化をリードしてきた歴史があります。

米国立衛生研究所(NIH)や一流大学病院をはじめ、アメリカには世界最高水準の研究機関・医療機関が多数存在し、新薬の開発や臨床試験の分野で国際的な主導権を握っています。

例えば、新薬の承認数やノーベル生理学・医学賞の受賞者数はアメリカが他国を圧倒しており、がん免疫療法、遺伝子治療、手術支援ロボットといった革新的な医療も、いち早く導入されています。

国内には、メイヨー・クリニック、MDアンダーソンがんセンター、ジョンズ・ホプキンス病院、マサチューセッツ総合病院など、各分野で世界トップレベルの診療を行う施設が数多くあり、世界中の患者が最新治療を求めて訪れるほどです。

特に高度ながん治療や難病の領域では、アメリカが「最後の砦」として認識されています。

ただし、こうした最先端の医療は非常に高額であり、お金を出せば世界最高の治療を受けられるが、誰もが等しく利用できるわけではないという現実があります。

アメリカのように医療費が非常に高い国では、病気やケガを未然に防ぐ「予防医療」がとても重要です。

特に旅行者や留学生にとっては、現地で病気にならずに済むことが、もっとも確実な節約につながります。

厚生労働省検疫所が運営する渡航者向け情報サイト「FORTH」でも、「ワクチンを受けてから海外へ行こう」と呼びかけています。

先進国であっても、感染症のリスクはゼロではありません。

実際、アメリカでは近年、一部の地域で麻疹(はしか)の集団感染が発生し、ワクチン未接種の旅行者が感染した例も報告されています。

参考:麻しん(はしか)‐アメリカ合衆国(2025年3月27日)

麻疹だけでなく、インフルエンザや新型コロナ、水痘・帯状疱疹などの感染症にも注意が必要です。

渡航前に必要なワクチンを接種しておくことで、こうした病気による重症化を防ぎ、高額な医療費を回避できます。

実際、CDC(米国疾病予防管理センター)が2024年に発表した報告「MMWR Vol. 73 No. 31」では、1994~2023年に生まれた子どもたちへの定期予防接種によって、1ドルの投資で約11ドルの医療費が節約できたとされています。

これはワクチンがいかに費用対効果の高い予防手段であるかを示すデータです。

医療費の高い国へ渡航する場合こそ、日頃の健康管理と予防接種の徹底が、自分と家族を守る上で不可欠です。

まずは「ワクチンナビ」で最寄りのトラベルクリニックを検索し、家族全員の接種計画を早めに立てておきましょう。

\ ワクチン接種を検討ならこちら! /おすすめクリニックをみる

Related article